仕事関係で英語を話せない人はいなかった

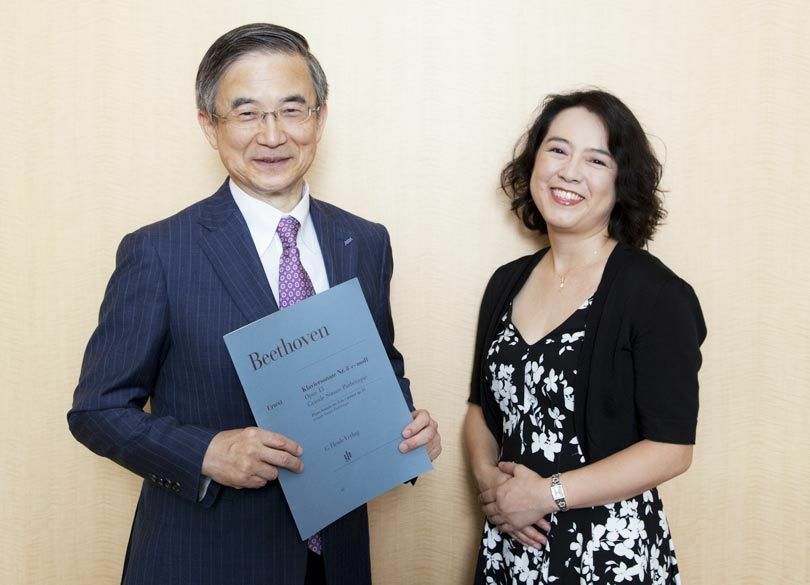

【三宅義和・イーオン社長】1997年にデビューCD『ブラームス&シューマン』をリリースされて、2000年に帰国。以降、国内外の一流演奏家との共演、ソロリサイタルもたくさんこなしていらっしゃいます。そんな横山さんから見て、アマチュアとプロの違いはどんなところですか。

【横山美里・ピアニスト】線引きは難しいですね。要するに、本人が「私は音楽を職業にしていく」と決めたらプロということです。例えば、演奏家としてコンサート開いて、聴衆からお金をいただくに値する演奏を提供することができると自分が思っていること。もしくは、ピアノの指導者としてレッスン代を生徒さんからいただいて、それに見合ったレッスンをすることができるという自覚を持った時点でプロだと思います。

【三宅】私は、音楽の世界とビジネスの世界が非常に似ていると思っています。というのも企業であれば、海外赴任で外国人と折衝する人もいれば、国内にいたとしても、同僚が外国人であるというケースは珍しくありません。

音楽活動の場合も、海外のオーケストラに日本人が参加しているし、逆に、日本のオーケストラでも外国のミュージシャンがたくさいますよね。そうした際、リハーサルや演奏における指揮者の指導、指示、それらは全部英語になりますよね。

【横山】だいたいそうでしょうね。

【三宅】日本人を含め英語圏以外の音楽家も英語が話せる方が多いのですか。

【横山】はい。共通して、皆さんが話すのは英語です。

【三宅】昔、小澤征爾さんの書かれた『ボクの音楽武者修行』という本を読みました。彼がまだ英語が得意でない頃は、コンクールなんかで「アレグロ」とか、そういう共通語で指揮されたそうです。おそらく、小澤さんは、発音や文法が正確ということではなくて、自分の思いが、圧倒的に相手に伝わるという英語を使われたのでしょう。

【横山】この対談のお話をいただいて、いろいろ考えてみたんですけれど、一緒に仕事をしている、あるいはしてきた人たちで、英語が話せないという人は見当たりませんでした。専門分野の音楽では共通語や実際に音を出して、かなりの意思疎通ができます。そうすると、ちょっと話をするなら、少しぐらい文法が違っていようが、発音がおかしかろうが、コミュニケーションは十分に取れますよ。

ヨーロッパにいて感じたのは、ドイツでもフランスでも、母国語に加えて英語を勉強するじゃないですか。イギリス人以外でも、普通に学校に通い、卒業したら、ある程度の英語が話せるようになっているんです。なぜ、日本人だけができないのか不思議です。