人事評価に納得している人はほとんどいない

企業や組織で、人事評価を行っていないケースはほとんどないだろう。その目的が何かは組織によって多少異なるが、問題は人事評価に納得している人がほとんどいないことだ。

筆者が企画・設計・分析を行い2019年から発表している「いい部屋ネット 街の住みここち&住みたい街ランキング」は、全国から80万人以上の回答を得ている大規模な調査だが、2022年調査については、働き方についての追加調査(以下「働き方調査」という)を全国の1万2562名に対して行っている。

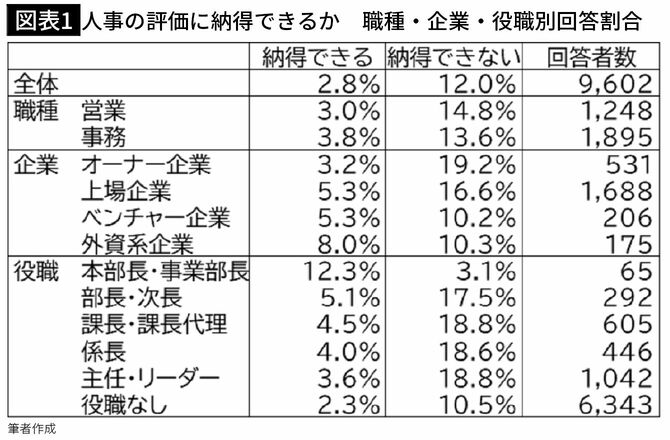

働き方調査のうち、「人事の評価には納得することが多い」という設問に対してYesと回答したのはわずか2.8%しかおらず、「人事の評価には納得できないことが多い」という設問に対してYesと回答したのは12.0%だった。

そしてこの「納得することが多い(納得できる)」と「納得できないことが多い(納得できない)」の回答を職種別・企業種類別・役職別に集計すると以下のようになる。

営業職よりも事務職の方が「納得できる率」は高い

数字で評価しやすいと言われている営業職よりも、評価しにくいと言われている事務職のほうが、納得できる率が少しだけ高く、納得できない率が少しだけ低くなっているのは、世の中の言説ほど営業職の評価がうまくいっていない可能性を示唆している。

企業種別では、オーナー企業の納得できる率が一番低く、納得できない率が一番高くなっており、これはオーナーによる恣意的な評価が行われている可能性を示唆している。

上場企業では、納得できる率がオーナー企業よりも高いが、納得できない率もかなり高く、人事評価があまりうまくいっていない可能性を示唆している。

ベンチャー企業、外資系企業では、納得できる率が高く、納得できない率は逆に低いことから、上場企業やオーナー企業よりも人事評価がうまくいっている可能性を示唆している。

面白いのは、役職が上がれば、「納得できる」も「納得できない」も増えるが、本部長・事業部長(その多くは役員だろう)になると、「納得できる」が一気に増え、「納得できない」が激減することだ。

こうした結果が示しているのは、結局、人事評価に納得している人はほとんどいない、ということだ。